미국 드라마 속 여성 캐릭터의 변화

① 고정된 이미지에서 벗어나다

한때 미국 드라마에서 여성 캐릭터는 주로 보조적인 역할에 머물렀습니다. 가정적인 어머니, 헌신적인 연인, 혹은 범죄물에서 피해자 역할로 그려지는 경우가 많았지요. 특히 20세기 후반까지는 남성 주인공의 여정을 보완하거나 지지하는 존재로 기능하는 경우가 대부분이었습니다. 하지만 2000년대 이후 이러한 단선적인 여성상은 점차 다양화되며 탈피하게 됩니다.

이러한 변화의 전환점 중 하나는 『섹스 앤 더 시티』와 같은 작품에서 찾아볼 수 있습니다. 이 드라마는 독립적이고 자기 주도적인 여성들이 주인공으로 등장하면서, 여성의 삶이 더 이상 ‘누군가의 부속’이 아니라는 점을 강조합니다. 연애와 섹스를 주체적으로 논의하는 이들의 모습은 당시로서는 매우 혁신적이었고, 이후 등장하는 다양한 드라마의 여성 캐릭터에도 큰 영향을 미쳤습니다.

② 새로운 역할군의 확대

과거에는 흔히 볼 수 없었던 직업과 배경을 가진 여성들이 점점 더 많이 등장하기 시작했습니다. 『하우스 오브 카드』에서 클레어 언더우드는 정치의 최전선에서 권력 투쟁을 벌이며, 『그레이 아나토미』의 메러디스 그레이는 외과의사로서의 전문성과 감정을 동시에 표현합니다. 이처럼 여성 캐릭터는 이제 단순한 감정의 전달자나 도우미가 아닌, 이야기의 중심에서 서사를 이끌어가는 존재가 되었습니다.

여기서 주목할 만한 점은 이들이 남성성과 닮은 행동을 해야만 강한 인물로 인정받는 것이 아니라, 여성적인 특성을 유지하면서도 리더십을 발휘하거나 위기를 극복하는 방식으로 묘사된다는 점입니다. 이는 단지 역할의 추가라기보다는, 기존의 성역할에 대한 근본적인 재구성이라 할 수 있습니다.

③ 젠더 담론 속에서 진화하다

오늘날의 미국 드라마는 단순히 여성이 주인공이라는 사실을 넘어, 젠더와 정체성에 대해 질문을 던지는 방향으로 나아가고 있습니다. 『핸드메이즈 테일』은 극단적인 여성 억압 사회를 통해 성차별의 본질을 탐구하고, 『포즈』는 성소수자 여성의 이야기를 중심에 놓으며 젠더 표현의 경계를 확장시킵니다. 이와 같은 작품들은 여성의 삶을 그리는 데 있어 단지 캐릭터의 수가 아니라, 그 깊이와 사회적 맥락까지 포괄하고자 합니다.

이처럼 미국 드라마 속 여성 캐릭터는 시대의 흐름에 따라 변화하며, 단순히 ‘여성’이라는 정체성을 넘어 다양한 층위의 의미를 부여받고 있습니다. 그 변화는 단순히 텔레비전 스크린 안에서의 트렌드가 아닌, 실제 사회 변화와 긴밀히 연결되어 있다는 점에서 더욱 주목할 만합니다.

여성 캐릭터의 다층화: 한 인물, 여러 얼굴

① 단순한 성격을 넘어서다

과거에는 여성 캐릭터가 ‘착한 여자’ 혹은 ‘악녀’로 이분법적으로 나뉘어 묘사되곤 했습니다. 그러나 최근의 미국 드라마에서는 한 인물이 여러 층위의 감정과 동기를 지닌 복합적인 인물로 그려지는 경향이 두드러집니다. 단순히 선하거나 악한 것이 아닌, 양가적 감정을 가진 인물로서 더 사실적이고 인간적으로 다가옵니다.

『킬링 이브(Killing Eve)』의 빌라넬은 이런 다층성을 보여주는 대표적 사례입니다. 그녀는 킬러로서 잔혹한 면모를 보이지만 동시에 유머 감각과 감정적 연약함도 지니고 있어, 시청자들에게 매혹적으로 다가옵니다. 이렇게 다층화된 여성 캐릭터는 관습적인 여성상에서 벗어나 인간 전체를 통합적으로 조망하려는 노력의 산물입니다.

② 서사의 중심이 된 여성의 내면

여성의 내면 세계가 적극적으로 탐구되는 드라마가 늘고 있습니다. 『빅 리틀 라이즈(Big Little Lies)』는 부유한 여성들의 겉으로는 완벽한 삶 속에 감춰진 상처와 비밀을 조명하면서, 여성 간 연대와 심리적 갈등을 심도 있게 다룹니다. 특히 각자의 트라우마와 선택이 얽혀있는 방식은 캐릭터의 내면을 풍부하게 그려냅니다.

이처럼 미국 드라마는 이제 여성 캐릭터의 감정선, 성장, 갈등을 중심으로 서사를 구성하고 있습니다. 이는 단순히 여성을 위한 드라마가 아니라, 인물 중심 이야기 전개에서 여성도 복잡하고 다면적인 존재로 기능할 수 있다는 사실을 시청자에게 인식시키는 데 큰 역할을 합니다.

③ 모성, 연애, 커리어를 동시에 품다

최근의 여성 캐릭터는 하나의 역할에 국한되지 않습니다. 『더 모닝쇼(The Morning Show)』의 알렉스 리비처럼, 뉴스 앵커로서의 전문성과 중년 여성이 겪는 불안정한 사회적 위치, 개인적 갈등을 모두 드러냅니다. 그녀는 커리어 우선의 이미지 속에서도 모성, 연대, 질투, 책임감 등을 오가며 복합적인 인간상으로 제시됩니다.

이런 다층성은 특히 중년 여성 캐릭터에서 두드러지게 나타납니다. 과거에는 '젊고 아름다운 여성' 중심의 캐스팅이 일반적이었다면, 최근엔 다양한 연령대와 인종의 여성들이 자신만의 서사를 중심에서 풀어나갑니다. 이러한 변화는 단순한 이미지의 확장이 아니라, 여성 삶의 실제를 보다 충실히 반영하려는 시도로 이해할 수 있습니다.

여성 캐릭터의 다양성: 인종, 계급, 정체성의 교차점

① 인종의 다양성

미국 드라마 속 여성 캐릭터는 점점 더 다양한 인종을 포용하고 있습니다. 『인시큐어(Insecure)』는 흑인 여성의 일상, 사랑, 경력을 중심으로 그려지며, 백인 중심 서사에서 벗어난 시선을 제공합니다. 『네버 해브 아이 에버(Never Have I Ever)』에서는 인도계 미국인 소녀가 주인공으로 등장하며, 아시아계 여성의 고충과 문화적 배경이 유쾌하게 풀어집니다.

이처럼 인종적 배경이 단순한 장식이 아니라 캐릭터의 정체성과 삶을 구성하는 핵심 요소로 기능하면서, 다양한 시청자들이 자신을 투영할 수 있는 서사를 접하게 됩니다. 이제 미국 드라마는 ‘보편적인 여성’ 대신 ‘구체적인 여성’을 그리고 있습니다.

② 성소수자 여성의 등장

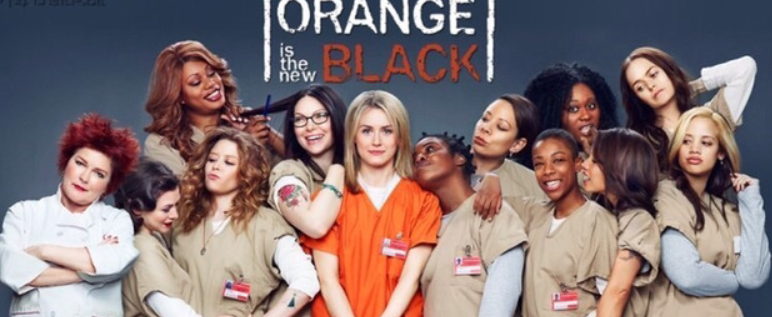

성소수자 여성 캐릭터의 비중도 눈에 띄게 증가했습니다. 『오렌지 이즈 더 뉴 블랙(Orange Is the New Black)』은 다양한 인종과 성 정체성을 가진 여성 캐릭터들이 함께 등장하며, 감옥이라는 제한된 공간 안에서 각자의 삶을 진정성 있게 풀어냅니다. 특히 성전환 여성 소피아를 비롯한 캐릭터들은 ‘다양성’이 단지 외형적 포용을 넘어 진짜 이야기의 중심이 될 수 있다는 가능성을 제시합니다.

또한 『젠큐어엘(The L Word: Generation Q)』에서는 퀴어 커뮤니티 속 여성들의 사랑과 사회적 위치, 자아 정체성이 세심하게 다뤄집니다. 이 드라마는 단순히 성적 지향을 넘어서, 그들이 사회 안에서 어떻게 살아가고 있는지를 심층적으로 탐구합니다.

③ 교차성의 관점에서 본 다양성

이제 여성 캐릭터는 단지 ‘여성’이라는 정체성만으로 정의되지 않습니다. 인종, 계급, 나이, 성 정체성, 장애 등 다양한 사회적 요인이 교차하며 캐릭터의 복합적인 정체성을 형성합니다. 『포즈(Pose)』는 트랜스젠더 여성과 흑인, 라틴계 여성을 중심으로 한 드라마로, 그들이 살아가는 80년대 뉴욕의 하위문화와 생존 방식을 생생하게 그려냅니다.

이러한 교차성 관점은 단순히 ‘다양한 얼굴’을 보여주는 것이 아니라, 사회적 불평등과 억압이 어떻게 여러 층위에서 작동하는지를 이해하게 합니다. 그 속에서 여성 캐릭터는 약자의 상징이 아니라, 불완전함 속에서도 주체적으로 살아가는 존재로 자리 잡습니다.